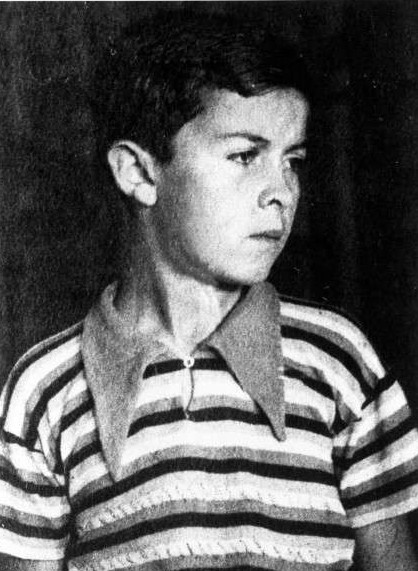

Il 25 maggio 1922, esattamente 100 anni fa, nasce Enrico Berlinguer, politico italiano tra i più importanti e iconici della “Prima Repubblica”, segretario del Partito Comunista Italiano dal 1972 fino alla morte nel 1984.

Enrico nasce il 25 maggio 1922 da Mario Berlinguer e Mariuccia Lorica. Il padre Mario Berlinguer era avvocato e discendente da una famiglia nobile, antifascista e affiliato (come molti intellettuali laici all’epoca) alla massoneria, ufficiale durante la prima guerra mondiale. La madre, Mariuccia Loriga, era cugina della madre di Francesco Cossiga e figlia del medico igienista Giovanni Loriga.

Due anni dopo Enrico, nel 1924, nacque il fratello Giovanni, scienziato e più volte parlamentare, mentre ruoli politici di primo piano avrebbe avuto anche il cugino Luigi Berlinguer. Ateo, Enrico si sposò il 26 settembre 1957 in Campidoglio, con rito civile, con Letizia Laurenti (1928 – 2017), da cui ebbe quattro figli: Biancamaria (1959), giornalista Rai, Maria Stella (1961), Marco (1963), politico di Rifondazione Comunista, e Laura (1970), giornalista Mediaset.

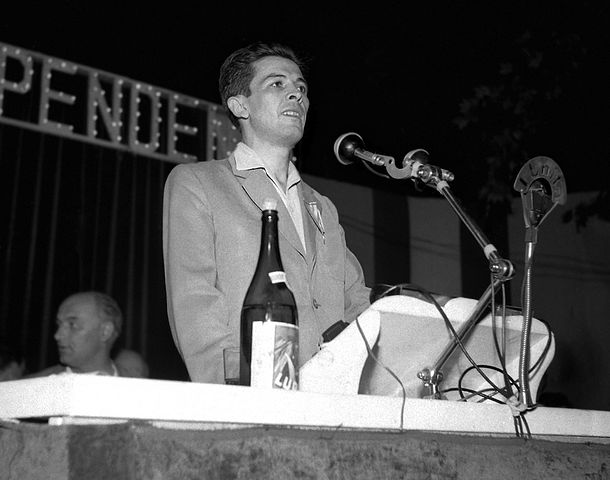

Segretario della FGCI (Federazione giovanile comunisti italiani) dal 1949 al 1956, eletto nella segreteria del PCI nel 1956 e divenuto segretario del partito nel 1972, Berlinguer ha guidato il Partito Comunista durante gli “anni di piombo”, un periodo di forti tensioni e inquietudine per la Repubblica Italiana.

Durante la sua guida, Berlinguer ha allontanato il partito dall’influenza del Partito Comunista dell’Unione Sovietica e ha perseguito una linea indipendente, riposizionando il partito all’interno della politica italiana e sostenendo una diversa via al socialismo per l’Italia. Questa strategia venne definita eurocomunismo, un marxismo intermedio al leninismo e al socialismo democratico, cioè un comunismo sviluppato in senso riformista e democratico che fu adottato negli anni 70′ dai partiti comunisti in Italia, Francia e Spagna e Berlinguer ne fu considerato il principale portavoce in Italia. il suo significato come forza politica fu cementato da un incontro del 1977 a Madrid tra Berlinguer, Georges Marchais e Santiago Carrillo. Lo stesso Berlinguer ha descritto il suo modello “alternativo” di socialismo, distinto sia dal blocco sovietico che dal capitalismo praticato dai paesi occidentali durante la Guerra Fredda, come la terza via o “terza via”, sebbene il suo uso del termine non abbia alcun legame con la Terza Via neoliberista, praticata dai successivi Presidenti del Consiglio Romano Prodi e Matteo Renzi. L’eurocomunismo si basa sulla convinzione che non esista una sola via al socialismo ma che esso debba adattarsi per la sua attuazione alle situazioni contingenti dei singoli paesi e momenti storici. Così afferma infatti Enrico Berlinguer durante un suo intervento alla Conferenza Internazionale dei Partiti Comunisti e Operai svoltasi a Mosca nel 1969:

“Noi respingiamo il concetto che possa esservi un modello di società socialista unico e valido per tutte le situazioni. Non si tratta solo di particolarità nazionali che dovrebbero aggiungersi alle leggi generali di sviluppo della rivoluzione socialista e di edificazione della società socialista.

In verità, le stesse leggi generali di sviluppo della società, gli stessi interessi essenziali e universali della rivoluzione socialista, non esistono mai allo stato puro, ma sempre e solo in realtà particolari, storicamente determinate e irripetibili. Contrapporre questi due aspetti è schematico e scolastico e significa negare la sostanza stessa del marxismo.

Da una tale nostra concezione, che è marxista e leninista, deriva che noi non abbiamo mai preteso e non pretendiamo affatto suggerire o dettare ad altri un qualche nostro modello di socialismo. Ogni paese ha la sua storia. Ogni partito opera in una realtà storicamente determinata e condizionante.“

Così descrisse Berlinguer il carattere democratico del socialismo da lui perseguito in una dichiarazione congiunta con il segretario del PCE Carrillo:

“i comunisti italiani e spagnoli dichiarano solennemente che nella loro concezione di un’avanzata democratica al socialismo, nella pace e nella libertà, si esprime non un atteggiamento tattico, ma un convincimento strategico, il quale nasce dalla riflessione sull’insieme delle esperienze del movimento operaio e sulle condizioni storiche specifiche dei rispettivi Paesi, nella situazione europeo-occidentale […] La prospettiva di una società socialista nasce oggi dalla realtà delle cose e ha come premessa la convinzione che il socialismo si può affermare, nei nostri Paesi, solo attraverso lo sviluppo e l’attuazione piena della democrazia. Ciò ha come base l’affermazione del valore delle libertà personali e collettive e della loro garanzia, dei principi della laicità dello stato, della sua articolazione democratica, della pluralità dei partiti in una libera dialettica, dell’autonomia del sindacato, delle libertà religiose, della libertà di espressione, della cultura, dell’arte e delle scienze.“

Il 3 giugno 1976 per la prima volta Berlinguer, a La Villette con il segretario del PCF Marchais menziona esplicitamente il termine “l’eurocomunismo”:

“Non siamo stati né noi né voi, compagni francesi, a coniare il termine di «eurocomunismo» con riferimento particolare alle posizioni su cui convergono i nostri partiti. Ma il fatto stesso che questo termine circoli cosi largamente sulla stampa internazionale e sollevi in campi diversi tante speranze e tanti interrogativi è un chiaro segno dell’interesse con cui si guarda ai nostri due partiti, alle loro posizioni e iniziative nella vita politica interna e alla visione che essi hanno dei problemi del cammino verso il socialismo e dei peculiari caratteri che esso deve avere in paesi come i nostri.“

Durante la guida di Enrico Berlinguer il PCI perseguì la strategia del “Compromesso Storico“, volta a integrare il partito nella coalizione di governo con un compromesso attuato con la DC per la costruzione di una ampia maggioranza democratica capace di riformare il paese senza essere vulnerabile a colpi di mano militari di stampo sudamericano. Come infatti dice lo stesso Berlinguer in un articolo pubblicato sulla rivista Rinascita il 12 ottobre 1972:

“Sarebbe del tutto illusorio pensare che, anche se i partiti e le forze di sinistra riuscissero a raggiungere il 51 per cento dei voti e della rappresentanza parlamentare (…), questo fatto garantirebbe la sopravvivenza e l’opera di un governo che fosse l’espressione di tale 51 per cento. Ecco perché noi parliamo non di una “alternativa di sinistra” ma di una “alternativa democratica”, e cioè della prospettiva politica di una collaborazione e di una intesa delle forze popolari d’ispirazione comunista e socialista con le forze popolari di ispirazione cattolica, oltre che con formazioni di altro orientamento democratico. (…) La gravità dei problemi del paese, le minacce sempre incombenti di avventure reazionarie e la necessità di aprire finalmente alla nazione una sicura via di sviluppo economico, di rinnovamento sociale e di progresso democratico rendono sempre più urgente e maturo che si giunga a quello che può essere definito il nuovo grande “compromesso storico” tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano“

Con Berlinguer alla guida, il PCI raggiunse l’apice del suo successo, ottenendo vittorie significative alle elezioni regionali e locali del 1975 e il 34% dei voti alle elezioni generali del 1976, la sua quota più alta di voti e numero di seggi. Con questi consensi elettorali, ha negoziato lo storico Compromesso con la Democrazia Cristiana, fornendo sostegno al governo a guida DC in cambio di consultazioni su decisioni politiche e riforme sociali. Ha preso inoltre una posizione ferma contro il terrorismo dopo il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro.

Enrico Berlinguer morì il 7 giugno 1984 mentre stava tenendo un comizio a Padova, sul palco di Piazza della Frutta, in vista delle successive elezioni europee. Durante l’intervento venne colpito da un ictus che lo costrinse a una pausa mentre si apprestava a pronunciare la frase:

“Compagni, lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, azienda per azienda.“

Sebbene fosse palesemente provato dal malore, continuò il discorso fino alla fine, nonostante anche la folla, dopo i cori di sostegno, urlasse: “Basta, Enrico!“. Alla fine del comizio rientrò in albergo, dove si addormentò sul letto della sua stanza, entrando subito in coma. Dopo il consulto con un medico, venne trasportato all’ospedale Giustinianeo e ricoverato in condizioni drammatiche. Morì l’11 giugno a causa di un’emorragia cerebrale. Il comunicato del sovrintendente sanitario affermò che il politico sardo era venuto a mancare alle 12:45.

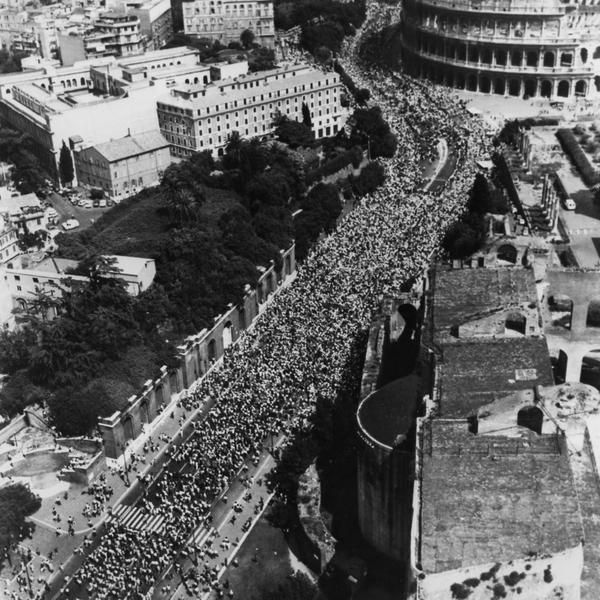

Al suo funerale, svoltosi a Roma il 13 giugno, parteciparono oltre un milione di persone; mai nell’Italia repubblicana si era avuta una manifestazione così grande nei confronti di una figura politica. Erano presenti sul palco numerose figure istituzionali e politiche internazionali, in special modo dell’area comunista (tra di essi Gorbačëv, Zhao Ziyang, Arafat, Carrillo, Marchais), ma anche di altre estrazioni come Piet Dankert, oltre che larga parte della scena politica e istituzionale italiana. Il presidente della Repubblica Sandro Pertini si chinò con la testa sopra la bara baciandola tra gli applausi dei presenti.

Persino il segretario del MSI Giorgio Almirante si recò a rendere omaggio al feretro dell’avversario, suscitando lo stupore della folla in coda per entrare nella camera ardente.

Il corteo con la bara sfilò dalla sede del PCI, in via delle Botteghe Oscure, a piazza San Giovanni, rendendo palese l’ammirazione che una larga parte dell’opinione pubblica italiana aveva nei confronti di Enrico Berlinguer.

L’ondata emotiva suscitata dalla scomparsa di Enrico Berlinguer contribuì a far ottenere alle successive elezioni europee il più grande risultato di sempre al Partito Comunista, che per la prima e unica volta prese più voti e più seggi della DC in una elezione nazionale.

Nella cultura popolare delle più famose immagini di Enrico Berlinguer lo vede in braccio a Roberto Benigni durante un comizio del 16 giugno 1983 a una manifestazione per la pace della FGCI romana presso la Terrazza del Pincio. Tale scena viene spesso erroneamente collocata alla Festa de l’Unità di Reggio Emilia del settembre 1983. Roberto Benigni già nel 1977 era stato protagonista del film di Giuseppe Bertolucci “Berlinguer ti voglio bene”. Sul leader del PCI sono stati girati anche tre documentari: “L’addio a Enrico Berlinguer” (1984), diretto da registi vari, “Berlinguer – la sua stagione” (1988) di Ansano Giannarelli e “Quando c’era Berlinguer” (2014) di Walter Veltroni.

A Berlinguer sono inoltre dedicate le canzoni “I funerali di Berlinguer” dei Modena City Ramblers e “Dolce Enrico” di Antonello Venditti. Altre canzoni che citano nel proprio testo Berlinguer sono “Svegliami dei CCCP – Fedeli alla linea”, “Qualcuno era comunista” di Giorgio Gaber, “Robespierre” degli Offlaga Disco Pax, “Tropico” del Cancro di Andrea Appino, “1984” di Salmo e “Nel tempo” di Luciano Ligabue.

Video d’apertura: la canzone “Dolce Enrico” di Antonello Venditti, con le immagini del funerale di Enrico Berlinguer, dal canale youtube “Enrico Tata”

Bibliografia e fonti varie

- Aldo Agosti, Togliatti. Un uomo di frontiera, Torino, UTET, 2003, ISBN 88-7750-862-0.

- Marco Albeltaro, Storia segreta di idiozie lapalissiane, in Historia Magistra, fascicolo 12, Milano, FrancoAngeli, 2013.

- Francesco Barbagallo, Enrico Berlinguer, Roma, Carocci, 2006, ISBN 88-430-3761-7.

- Francesco Bartolotta, Parlamenti e Governi d’Italia, II, Roma, Vito Bianco Editore, 1971.

- Enrico Berlinguer, Palmiro Togliatti, La forza, lo sviluppo e i compiti del PCI nel momento presente. Rapporto e intervento alla sessione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo del PCI del 20-23 dicembre 1961, Roma, SETI, 1962.

- Antonello Folco Biagini, Enrico Berlinguer, in Enciclopedia Italiana, IV appendice, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1978. URL consultato il 26 maggio 2014.

- Andrea Borella (a cura di), Annuario della Nobiltà Italiana, vol. 1, XXXI, Teglio, SAGI, 2010.

- Giovanni Maria Cherchi, Togliatti a Sassari 1908-1911, Roma, Editori Riuniti, 1972.

- Piero Craveri, Berlinguer, Enrico, in Dizionario biografico degli italiani, XXXIV (Primo supplemento A-C), Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1988. URL consultato il 20 novembre 2016.

- Mario Crespi, Giovanni Loriga, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 66, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2006. URL consultato il 20 novembre 2016.

- Giovanni Fasanella, Corrado Incerti, Sofia 1973. Berlinguer deve morire, Milano, Sperling & Kupfer, 2014, ISBN 978-88-8112-630-9.

- Giuseppe Fiori, Vita di Enrico Berlinguer, Bari, Laterza, 1989, ISBN 88-420-3338-3.

- Pietro Folena, I ragazzi di Berlinguer. Viaggio nella cultura politica di una generazione, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2004 [1997], ISBN 978-88-8490-567-3.

- Giorgio Galli et al., Berlinguer, un’idea. L’uomo, le battaglie, le vittorie, le sconfitte, Milano, Mondadori, 1984.

- Carlo Alberto Galluzzi, La svolta. Gli anni cruciali del Partito comunista italiano, Milano, Sperling & Kupfer, 1983, ISBN 978-88-200-0277-0.

- Vittorio Gorresio, Berlinguer, Milano, Feltrinelli, 1976.

- Adriano Guerra, La solitudine di Berlinguer. Governo, etica e politica. Dal no a Mosca alla questione morale, Roma, Ediesse, 2009, ISBN 978-88-230-1516-6.

- Saverio Lodato, Trent’anni di mafia, Rizzoli, 2008, ISBN 978-88-17-01136-5.

- Angelo Macchi, L’XI Congresso del PCI, in Aggiornamenti sociali, marzo 1966, pp. 169-184. URL consultato il 4 marzo 2022.

- Lucio Magri, Il sarto di Ulm – Una possibile storia del PCI, Milano, Il Saggiatore, 2009, ISBN 978-88-428-1608-9.

- Enrico Manca, Breve ritorno in Sardegna, Roma, L’Unità, 1985.

- Silvio Pons, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, 2006, ISBN 978-88-06-18038-6.

- Carlo Ricchini et al. (a cura di), Enrico Berlinguer, Roma, L’Unità, 1985.

- Pietro Secchia, Promemoria autobiografico, in Annali, Milano, Feltrinelli, 1979.

- Antonio Tatò (a cura di), Berlinguer. La questione comunista, Roma, Editori Riuniti, 1975.

- Antonio Tatò (a cura di), Berlinguer. Attualità e futuro, Roma, l’Unità, 1989.

- Umberto Terracini, Intervista sul comunismo difficile, Bari, Laterza, 1978.

- Palmiro Togliatti, Avanti, verso il comunismo, liberandosi dalle scorie del passato. Rapporto al comitato centrale e alla commissione centrale di controllo del P.C.I. sul XXII congresso del P.C.U.S., Roma, 10-11 novembre 1961, Roma, Sezione Centrale, 1961.

- Chiara Valentini, Il compagno Berlinguer, Milano, Mondadori, 1985, ISBN 978-88-06-11828-0.

- Chiara Valentini, Enrico Berlinguer, Milano, Feltrinelli, 2014, ISBN 88-07-88449-6.